研究背景

微视野检查能够评估黄斑中心凹以外区域的视网膜功能,比单纯的视力检测更全面,尤其适用于年龄相关性黄斑变性(AMD)患者。AMD患者的早期病变往往不累及中心视力,因此微视野检查的优势更为明显。

视网膜下玻璃膜疣样沉积 (subretinal drusenoid deposit,SDD)的形态特征不同,AMD 的进展风险也存在差异。基于此,近期一项发表在《Scientific Reports》期刊上的研究利用微视野计结合多模态成像技术,探讨了不同类型的SDD及玻璃膜疣与视网膜功能损害之间的关系。

研究结果显示:

患有SDD的眼睛视网膜敏感度下降,但中心视力差异并不显著。

带状SDD会对视网膜敏感度产生独立影响,点状SDD则无此作用。

研究方法

该研究共纳入302例受试者(302只眼),纳入标准为符合改良版中期AMD诊断标准,包括存在SDD且玻璃膜疣总面积超过0.50mm2。

研究通过眼底照相、眼底自体荧光、红外反射成像及光学相干断层扫描等多模态成像技术,判断是否存在SDD、软性玻璃膜疣(SD),并判断SDD的具体类型(点状或带状);同时通过Maia微视野计检查测量视网膜敏感度(RS)。

研究结果

1.患者特征:

SDD患者年龄较大且女性比例更高。

女性患者的SDD发生率更高(SDD组为87.3%,非SDD组为65.9%)

lSDD组患者的平均年龄(75.31岁)也高于非SDD组(72.17岁)。

同时存在SDD与SD的患者年龄大于

仅存在SD的患者。

2.SDD类型分布:

在存在SDD的眼睛中,113只眼睛患有点状SDD;69只眼睛患有带状SDD;另有38只眼睛虽存在SDD,但不属于上述两种类型。

3.视网膜敏感度比较:

SDD组的平均视网膜敏感度(19.75db)显著低于非SDD组(21.21db);

仅存在SD时,视网膜敏感度未受显著影响;

在SDD亚型中,带状SDD患者的视网膜敏感度(18.02db)明显低于点状SDD(20.67db)。

4.多变量分析结果:

多变量线性回归分析表明,年龄增长与带状SDD的存在,均与视网膜敏感度降低显著相关。

5.视网膜敏感度下降区域:

该研究还发现,黄斑远周边区域的视网膜敏感度下降程度高于黄斑中周区域与中心区域。SDD通常起源于视网膜中周部上方,沿黄斑远周边部扩散,且往往不累及黄斑中心凹。研究人员指出,这一分布特点与视杆细胞密度较高的区域相吻合。

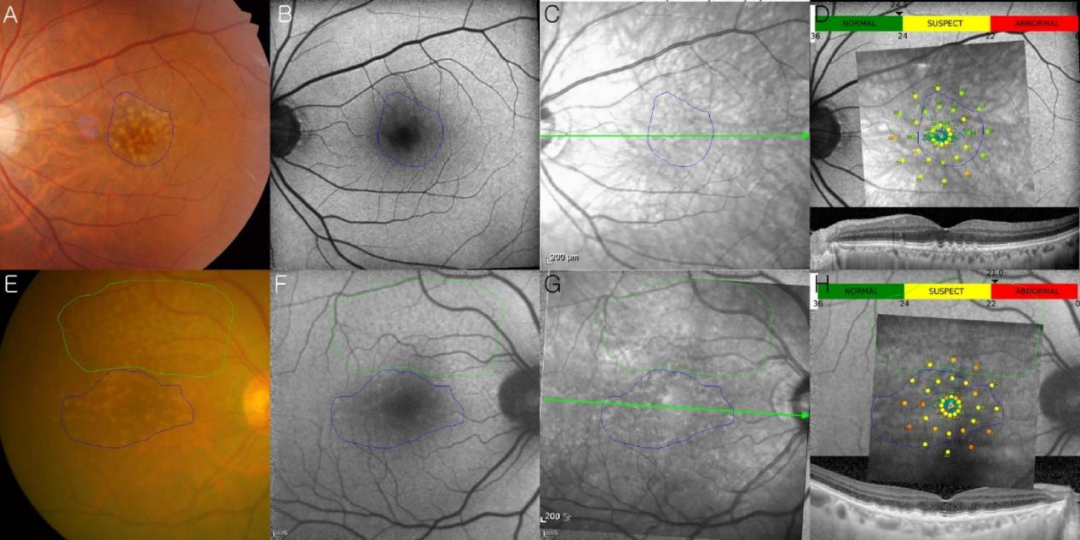

图1:仅有SD(A–D)和同时存在SD与SDD(E–H)的代表性病例,SDD包括点状和带状两种类型。

A、E为眼底图像;

B、F为蓝光眼底自发荧光(FAF)图像;

C、G为红外反射图像;

D、H为视网膜敏感度及OCT图像。OCT B扫描图与IR图像中的绿色箭头所示位置对应。蓝色轮廓线标示的区域为SD,而绿色轮廓线内的区域对应点状SDD。值得注意的是,与仅有SD的区域 (D) 相比,存在SDD的区域 (H) 视网膜光敏感度降低。

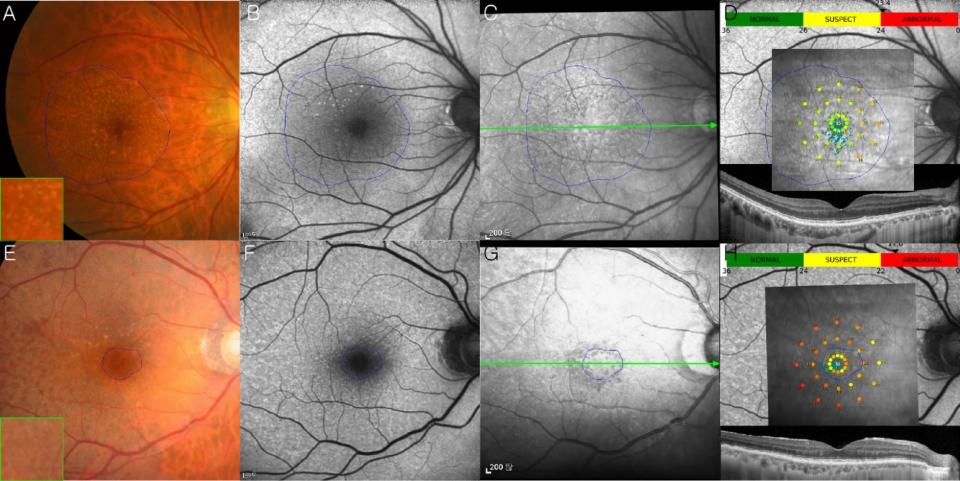

图2:点状SDD(A–D)和带状SDD(E–H)的代表性病例。

A、E为眼底彩照,图像左下角绿色方框内的放大插图更清晰地显示了每种SDD的类型;

B、F为蓝光眼底自发荧光(FAF)图像;

C、G为红外反射图像;

D、H为视网膜敏感度及OCT图像。OCT B扫描图与IR图像中的绿色箭头所示位置对应。无论是点状SDD(A-D图)还是带状SDD(E-H图),均累及黄斑区——OCT 扫描显示黄斑区内SDD数量超过 10 个即定义为 “累及黄斑”。蓝色线条标注了SDD的边界,以便跨模态对比SDD的范围与视网膜敏感度。在点状SDD病例(A-D 图)中,多数SDD 局限于蓝色圆圈内;而在带状SDD 病例(E-H 图)中,SDD分布于蓝色圆圈外。存在带状SDD的区域(H图),其视网膜敏感度显著降低。

结 论

综上,本研究证实,与软性玻璃膜疣(SD)不同,视网膜下玻璃膜疣样沉积(SDD)与视网膜敏感度(RS)降低存在关联。对SDD亚型的分析显示,条带状SDD与平均视网膜敏感度(RS)下降存在独立关联。这些研究结果表明,SDD作为中期AMD重要病理标志物,具有关键意义。

期刊来源:

https://www.nature.com/articles/s41598-025-18930-x#Sec3

引用文献:

Lim SH, Yamaguchi TCN, Herrmann R, et al. Influence of subretinal drusenoid deposit on retinal sensitivity in age-related macular degeneration. Sci Rep. 2025;15(1):34952.