研究背景

糖尿病性网膜病变(DR)是威胁视力的严重并发症,其预防与及时干预至关重要。疾病早期视网膜损伤常无明显症状,直至病情进展、视力下降时损伤才趋于显著。所幸,光学相干断层扫描(OCT)及光学相干断层扫描血管成像(OCT-A)等成像技术的进步,使临床医生得以检测和监测细微的早期视网膜结构变化。

本期内容基于近期发表于《Clinical Ophthalmology》期刊的一项横断面研究,中国学者研究探讨了黄斑中心凹厚度(CFT)和黄斑中心凹无血管区(FAZ)面积等早期视网膜结构改变与全身代谢性风险因素之间的关联,为优化DR的早期干预策略提供依据。

(上海交通大学医学院附属同仁医院危清泉医生、首都医科大学附属北京同仁医院王文莹副主任、上海交通大学医学院附属同仁医院邱庆华主任)

一、研究设计

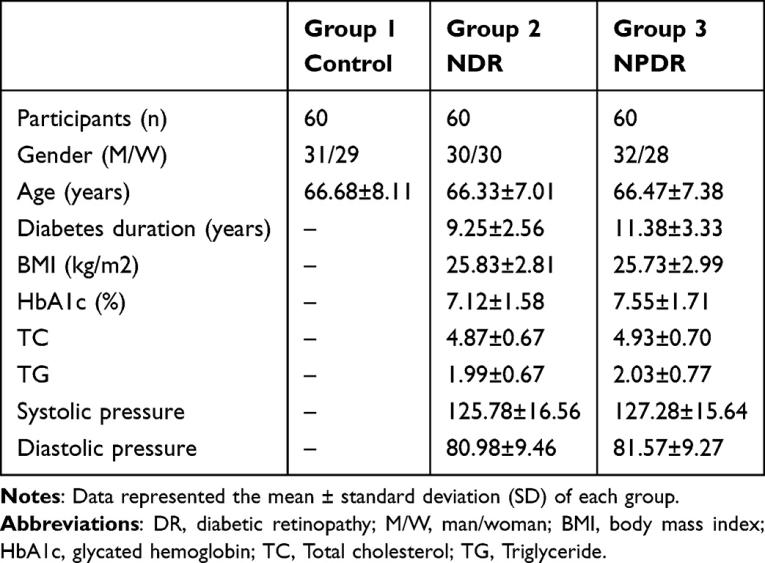

为明确CFT与FAZ改变的潜在全身性风险因素,该研究纳入了180名参与者,分为三个不同的组:60名健康对照者(组1)、60名无DR的糖尿病患者(组2)以及60名患有轻度非增殖性糖尿病视网膜病变(NPDR)患者(组3)。所有受试者均接受了全面的眼科检查,包括OCT和OCT-A评估。

表1.三组特征的比较

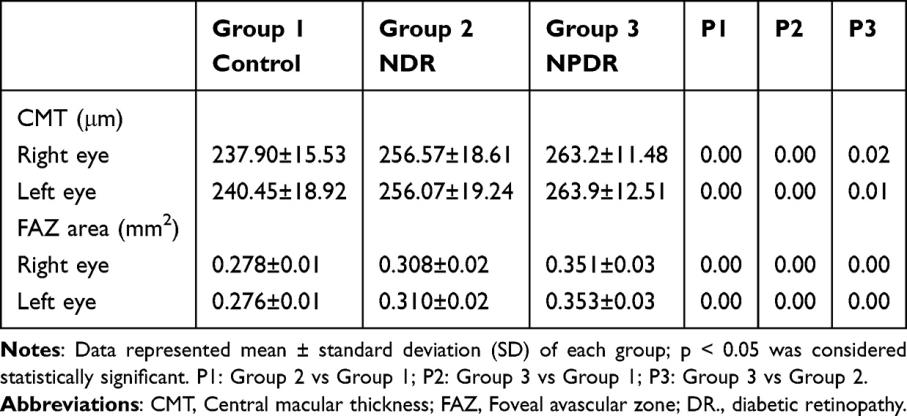

二、研究结果

研究人员观察到,与健康对照组相比,糖尿病患者的CFT和FAZ面积存在显著差异;同时,轻度NPDR患者与无DR糖尿病患者之间CFT和FAZ面积也存在显著差异。

表2.三组受试者CMT和FAZ面积

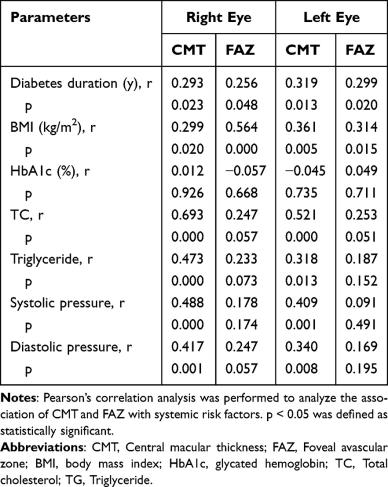

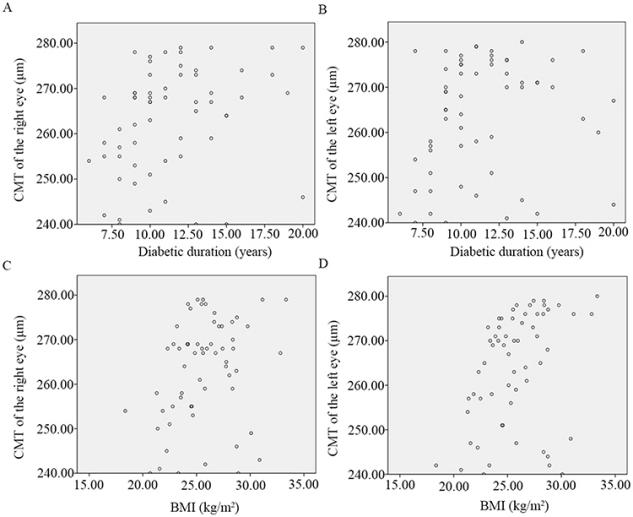

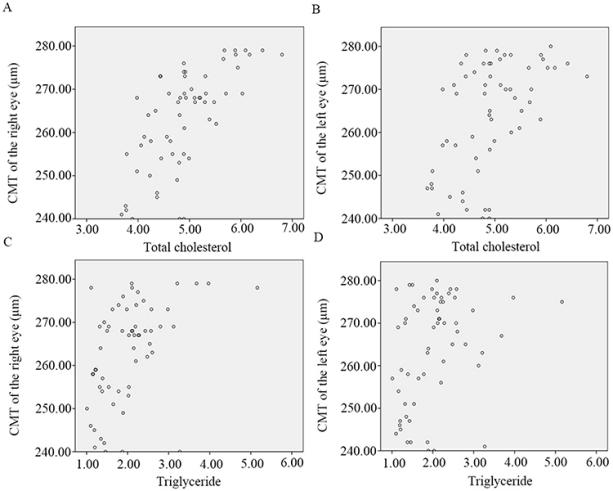

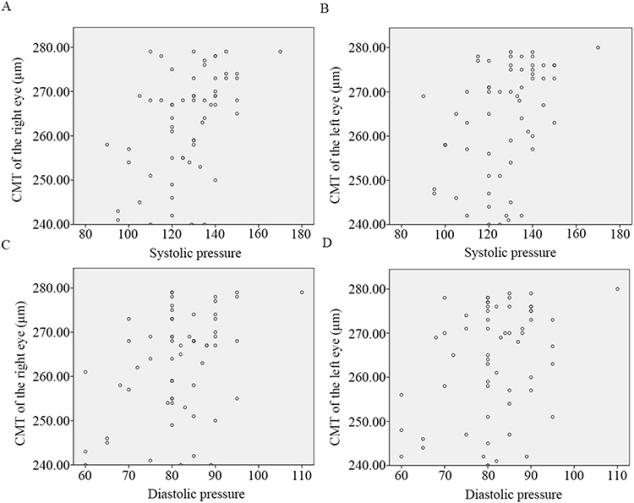

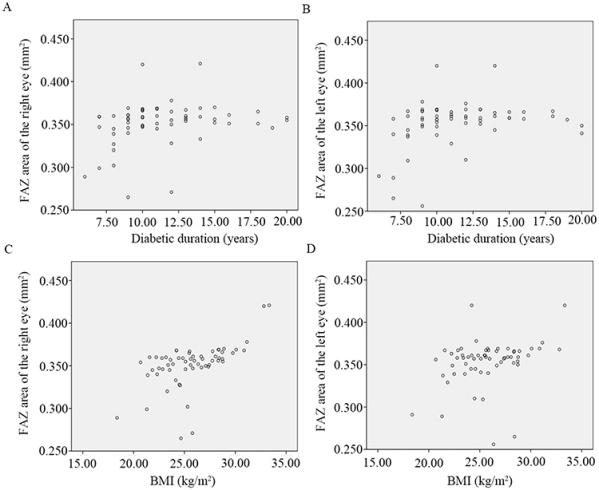

深入分析揭示,双眼CFT与多项全身代谢性因素呈正相关(表3和图1-3),包括糖尿病病程、身体质量指数(BMI)、总胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、收缩压及舒张压;而双眼FAZ面积则仅与糖尿病病程和BMI呈正相关(表3和图4)。

表3.CMT、FAZ面积与多项全身代谢性因素的相关性分析

图1.右(A)、左(B)眼CMT与糖尿病病程相关性散点图及右(C)、左(D)眼CMT与BMI相关性散点图

图2.右(A)、左(B)眼CMT与总胆固醇及右(C)、左(D)眼CMT与甘油三酯相关性散点图

图3.右眼(A)、左眼(B) CMT与收缩压相关性及右眼(C)、左眼(D) CMT与舒张压相关性散点图

图4.右眼(A)、左眼(B) FAZ面积与糖尿病病程相关性散点图及右眼(C)、左眼(D) FAZ面积与BMI相关性散点图

三、结论与临床启示

黄斑中心凹厚度(CMT)的增加和黄斑区血流灌注的减少可能是糖尿病患者最早的视网膜结构性改变,这两种变化均与全身代谢性因素密切相关。这些发现为糖尿病视网膜病变的早期识别和干预提供了重要的结构与代谢指标。

基于上述发现,研究人员在论文中强调,在临床实践中,对糖尿病患者——尤其是那些病程较长、合并血脂异常、高血压及肥胖(高BMI)的患者——应加强黄斑检查与监测,有助于早期识别视网膜病变体征,同时,及时启动综合治疗措施,包括严格的血糖调控、血脂管理、血压控制及体重干预,以有效延缓DR进展。

引用文献:

Wei W, Wang W, Qiu Q. Central macular thickness and foveal avascular zone are indicators of early diabetic retinopathy. Clin Ophthalmology 2025;19:3505-3514.

期刊来源:

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.2147/OPTH.S544037