文章来源:

中华医学会眼科学分会青光眼学组,中国医师协会眼科医师分会青光眼学组.中国原发性闭角型青光眼诊治方案专家共识(2025年)[J].中华眼科杂志,2025,61(9):652-660.DOI:10.3760/cma.j.cn112142-20250609-00270.

版权归中华医学会所有。

摘要

原发性闭角型青光眼(PACG)为临床多见疾病。中华医学会眼科学分会青光眼学组于2019年制订《中国原发性闭角型青光眼诊治方案专家共识(2019年)》,为临床诊治PACG提供了重要指导意见。近5年关于PACG的研究取得了新的进展,为此中华医学会眼科学分会青光眼学组和中国医师协会眼科医师分会青光眼学组,以循证医学为依据,经过充分讨论,对中国PACG的分类体系和诊断方法以及治疗原则达成进一步共识性意见,以供临床医师在工作中参考使用。

关键词:青光眼,闭角型;诊疗准则(主题)

原发性闭角型青光眼(primary angle closure glaucoma,PACG)是由原发性房角关闭所导致的急性或慢性眼压升高,造成视盘改变和视野损伤的一组疾病。中华医学会眼科学分会青光眼学组于2019年制订的《中国原发性闭角型青光眼诊治方案专家共识(2019年)》,为临床诊治PACG提供了重要指导意见。近5年关于PACG的研究取得了新的进展,为此中华医学会眼科学分会青光眼学组和中国医师协会眼科医师分会青光眼学组基于2019年的相关共识,以眼科循证医学为依据,经过充分讨论,对中国PACG的分类体系和诊断方法以及治疗原则达成进一步共识性意见,以供临床医师在工作中参考使用。

一、PACG发病机制和治疗的新认识

近年关于PACG的研究取得了新的进展。研究结果显示,PACG的发生和发展与虹膜-睫状体-脉络膜组成的葡萄膜病理生理改变相关。虹膜-睫状体-脉络膜均由中胚层发育而来,在生理状态下处于动态变化中,使之成为PACG发作的危险因素。当瞳孔散大时,虹膜膨隆加重,虹膜容积减小[1,2,3];睫状肌舒张和收缩均可造成晶状体厚度和晶状体悬韧带改变,进而导致前房进一步变浅[4];脉络膜厚度增加推动虹膜-晶状体隔前移,导致前房变浅和房角变窄[5,6,7,8,9,10,11]。在PACG发病过程中,除瞳孔阻滞外,少数患者可能存在部分睫状环阻滞[12,13,14]。

研究者利用加强深度扫描模式相干光层析成像术(optical coherence tomography,OCT)和扫频光源OCT证实,急性PACG发作眼的黄斑脉络膜厚度明显大于对侧眼或健康对照眼,且睫状体厚度、虹膜面积和曲率更小,提示虹膜-睫状体-脉络膜的解剖和功能异常在PACG发病中发挥重要作用[15,16,17,18]。进一步研究结果显示,不同PACG分期患者的黄斑区脉络膜厚度均大于健康人[19,20,21,22,23]。值得注意的是,手术治疗或眼压下降并未明显改变脉络膜厚度,提示脉络膜增厚并非单纯为眼压升高所致,而可能是独立的发病机制[24,25]。此外,体位改变和Valsalva动作可诱发脉络膜增厚,进而导致前房变浅、房角变窄和眼压升高,该现象进一步证实脉络膜增厚是PACG发病的驱动因素之一[7,10,11]。研究结果表明,原发房角关闭性疾病(primary angle closure disease,PACD)患者的晶状体与睫状突之间的距离明显小于健康人[12],是发生部分或完全睫状环阻滞的解剖学基础。此外,亦有PACG患者解除瞳孔阻滞后的人工晶状体眼出现部分睫状环阻滞的相对罕见病例报告[13]。一项针对PACD患者的散瞳试验研究结果显示,部分睫状环阻滞的发生率为7.32%[14]。

近年研究者根据超声乳化白内障吸除术中连续环形撕囊时出现晶状体前囊膜放射状皱褶、吸除晶状体皮质后撕囊口不圆甚至偏位、囊袋翻转等体征,判断晶状体悬韧带的稳定性,发现超过40%PACG患者合并晶状体悬韧带异常(松弛、断裂),急性PACG患者晶状体悬韧带异常比例高于慢性患者,隐匿性晶状体悬韧带异常(白内障摘除手术中发现)的比例较高(70.8%)且多以悬韧带松弛延长为主,提示晶状体悬韧带异常在PACG发病机制中可能发挥重要作用,但是悬韧带异常是PACG的原因还是结果,尚存在争议[26,27,28,29,30,31]。晶状体悬韧带异常将对晶状体摘除手术带来挑战,术前进行超声活体显微镜、眼前节OCT检查,可定量检测前房深度、晶状体厚度、晶状体拱高等,有助于在术前发现晶状体悬韧带异常,同时应反复详细询问外伤史,以除外继发性闭角型青光眼。对于合并晶状体悬韧带异常的PACG患者,应根据具体病情,个体化选择手术方式。目前,尚缺乏针对合并晶状体悬韧带异常的PACG手术方式选择的高质量研究证据,相关手术策略的疗效和安全性仍需要进行更多前瞻性研究进一步验证。

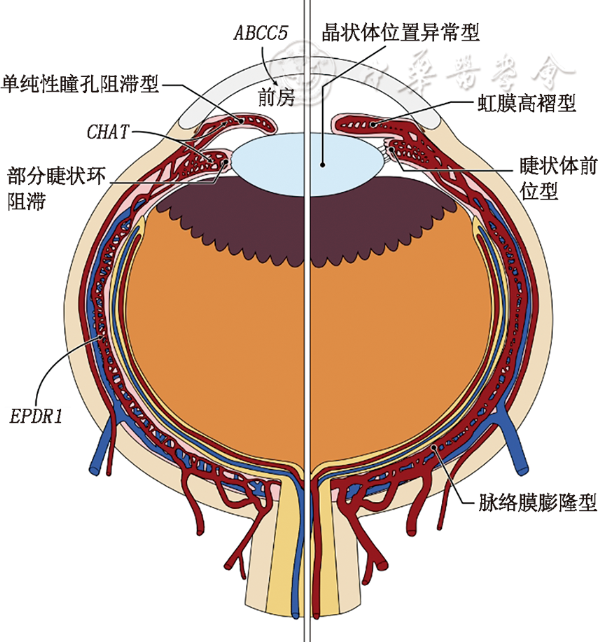

遗传学研究结果证明了葡萄膜与PACG的相关性。基因CHAT与睫状肌、瞳孔括约肌调控相关[32],ABCC5与中央前房深度相关[33],EPDR1与血管组织细胞的黏附性以及脉络膜膨胀相关[32]。这些研究结果显示的基因位点均与葡萄膜的解剖和病理生理变化密切相关。

针对PACG治疗,2016年国际透明晶状体置换术治疗PACG研究对来自5个国家的155例原发性房角关闭患者和263例PACG患者进行多中心随机对照研究,发现透明晶状体置换术的综合疗效优于激光周边虹膜切除术,并推荐前者作为PACG的首选治疗方法[34]。

二、基于房角关闭机制修订PACG类型

根据近年针对PACG发病机制的最新临床和基础研究结果,以原有PACG分类为基础,增加晶状体和脉络膜因素,将PACG分为以下6种类型:(1)单纯瞳孔阻滞型:瞳孔缘位于巩膜突连线前,瞳孔阻滞力增大,当瞳孔阻滞力大于后房房水压力,房水经瞳孔到达前房受阻,后房压力增高,周边虹膜向前膨隆,导致房角狭窄甚至关闭。(2)虹膜高褶型:中央前房深度正常,房角入口处虹膜肥厚,走向呈急转状态,导致房角狭窄,甚至房角关闭,周边虹膜平坦,无向前膨隆状态。(3)睫状体前位型:睫状体明显前位,将周边虹膜顶推向房角,造成房角狭窄甚至关闭。(4)晶状体位置异常型:晶状体悬韧带异常[26,27,28,29,30],晶状体及其悬韧带前移,前房容积减小,导致房角关闭。(5)脉络膜膨胀型:各种原因(如体位变化、情绪变化等)导致脉络膜血管扩张、血液容量增加,引起脉络膜膨胀和厚度增加,向前推挤虹膜-晶状体隔,使虹膜前移贴向小梁,造成房角狭窄甚至关闭[7,9,10]。(6)部分睫状环阻滞型:PACG患者睫状环明显小于健康人,少数患者存在部分睫状环阻滞,因此PACG患者在小梁切除术后易出现完全睫状环阻滞,部分患者在白内障摘除联合房角分离手术后,仍出现部分睫状环阻滞引起的浅前房和进行性房角关闭[12,13,14]。需要注意的是,中国近半数PACG患者存在多种发病机制共存现象[35,36],在解除瞳孔阻滞因素后,应对非瞳孔阻滞因素给予相应评估和处理。

国际上基于病程对PACG进行分类,即原发性房角关闭可疑状态(primary angle closure suspect,PACS)、原发性房角关闭(primary angle closure,PAC)、PACG,可反映PACG的发病和进展。中国的PACG分类是基于房角关闭机制(图1),对指导临床诊治工作具有重要意义。因此,建议在临床实践中使用中国的基于发病机制的分类方法,在国际学术交流中使用国际基于病程的分类方法。

图1中国基于房角关闭机制的原发性闭角型青光眼6个类型的解剖机制示意与相关基因示意,其中基因CHAT与葡萄膜相关(调控睫状肌、瞳孔括约肌),ABCC5与中央前房深度相关,EPDR1与脉络膜膨胀相关

急性PACG是根据起病特点命名的PACG类型,目前在国际指南中使用的名称包括急性房角关闭危象(acute angle-closure crisis,AACC)[37]、急性房角关闭(acute angle closure,AAC)[38]、急性闭角型青光眼(acute angle closure glaucoma,AACG)[39]、急性原发性房角关闭(acute primary angle closure,APAC)[40]等,但均无相应的分类和分期体系。因此,推荐继续使用符合中国国情、基于急性闭角型青光眼临床特征的分类和分期方法[41]。

三、PACG的治疗建议

基于上述PACG分类,结合目前激光技术和超声乳化白内障吸除术的发展,及其对PACG临床治疗的重要影响,提出以下PACG治疗建议。

(一)首选治疗方式

1.PACG临床前期和早期

(1)具有瞳孔阻滞因素且无白内障者:以激光或手术方式行周边虹膜切开术或切除术[42,43]。对于同时具有非瞳孔阻滞因素者,可联合行激光周边虹膜成形术[44,45,46]。对于周边虹膜切除术后非瞳孔阻滞因素仍导致房角关闭和眼压升高,且存在广泛周边虹膜前粘连(peripheral anterior synechiae,PAS)、出现青光眼性视神经损伤者,可考虑行透明晶状体置换联合房角分离术[38,47,48,49]。

(2)合并白内障者:行超声乳化白内障摘除联合人工晶状体植入术(phacoemulsification with intraocular lens implantation,PEI)[34,50,51,52,53]。对于同时合并PAS者,可联合行房角镜下房角分离术[38,54,55,56];

(3)晶状体位置异常为主要发病机制者:临床表现为前房极浅、晶状体更厚、晶状体拱高更高等,即使晶状体透明,建议行透明晶状体置换术,必要时联合行房角镜下房角分离术[38];

对于急性PACG,在最短时间内控制眼压,才能尽可能保护患者的视功能。研究结果表明,在急性PACG致盲的治疗时间窗内控制眼压,有可能将致盲率降低至1%以下[57]。对于急性PACG发作期、角膜水肿影响行上述首选治疗者,可先行前房穿刺术或小剂量睫状体光凝术以降低眼压[58,59],为进一步行周边虹膜切开术或切除术以及进一步手术治疗创造条件。

激光或手术治疗后眼压仍有升高的可能,应定期随访,以便早期发现进行性房角关闭,并及时给予处理。重点观察房角开放程度和开放范围,周边前房深度变化和眼压情况:(1)房角开放、周边前房深度明显改善且眼压正常者,继续随诊观察;(2)房角开放、周边前房深度有所改善但眼压仍较高者,建议联合降眼压药物治疗;(3)联合降眼压药物治疗效果不佳者,建议行手术治疗。

2.PACG中晚期[38,60,61]

(1)无白内障或无白内障摘除手术指证者:小梁切除术仍然是金标准[38,62]。多中心临床研究结果显示,周边虹膜切除联合房角分离和房角部分切开术可有效控制眼压[63,64,65]。多中心随机对照研究结果证实,周边虹膜切除联合房角分离和内路房角部分切开术的疗效不差于小梁切除术,且比小梁切除术更具有手术操作简单、并发症少、术后无需维护滤过等优势[66]。前瞻性随机对照和自身对照研究结果证实,PACG患者穿透性Schlemm管成形术术后2年的降眼压幅度和并发症与小梁切除术相当[67,68],但前者术后无需维护滤过。

(2)合并白内障者:建议行抗青光眼-白内障摘除联合手术,如PEI联合小梁切除术[39,63,69]。多项研究结果证明,PEI联合房角分离和内路房角部分切开术可有效控制眼压[70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80]。多中心随机对照研究结果证实,PEI联合房角分离和房角部分切开术的疗效不差于PEI联合小梁切除术[81,82],且具有并发症更少、手术时间更短、费用更低和患者生活质量评分更高等优势[82]。

PEI联合其他微创抗青光眼手术(microinvasive glaucoma surgeries,MIGS),如iStent小梁微引流支架植入术[83,84]、XEN凝胶引流管植入术[85,86]等,也可有效降低眼压,但是目前闭角型青光眼尚不在MIGS的适应证范围。

(二)其他治疗方式

1.对于首选治疗方式效果不佳者,建议联合降眼压药物治疗或再行手术治疗[87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97]。前瞻性多中心随机对照临床研究比较青光眼引流阀植入术(tube组)与复合式小梁切除术(trabeculectomy组)治疗白内障摘除手术或小梁切除术等内眼手术后药物治疗无法控制眼压的青光眼患者的疗效,随访5年结果显示,2个组的眼压和降眼压药物使用数量无明显差异,但tube组的累计手术失败率和需要再次行抗青光眼手术的患者比例更低,提示人工晶状体眼可优先选择青光眼引流阀植入术[89]。此外,内路房角部分切开术[90,91]以及睫状体分泌功能减弱术,包括经巩膜睫状体光凝术(transscleral cyclophotocoagulation,TSCPC)、内窥镜下睫状体光凝术(endoscopic cyclophotocoagulation,ECP)、超声睫状体成形术(ultrasound cyclo plasty,UCP)、微脉冲经巩膜睫状体光凝术(micropulse transscleral cyclophotocoagulation,MP-TSCPC)[60,92,93,94,95,96,97]等,均可选择使用。

2.鉴于中国地域辽阔,社会经济发展不平衡,各地眼科机构技术成熟程度、设备配置水平不同,由于晶状体摘除手术风险高于激光治疗[98],且无法准确预测术后屈光度数[99],而患者意愿和需求又存在差异,因此目前尚不适宜大范围推广透明晶状体置换术。但是,对于非瞳孔阻滞因素,尤其晶状体因素(晶状体位置异常型)为主导发病机制的PACG,可结合地区白内障摘除手术技术水平和患者意愿进行综合评估后,选择行透明晶状体置换联合房角分离术[100,101],中晚期PACG患者可酌情联合行房角切开术[70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82]或其他MIGS[83,84,85,86]。

形成共识意见的专家组成员:

中华医学会眼科学分会青光眼学组

王宁利:首都医科大学附属北京同仁医院北京同仁眼科中心(组长,执笔)

葛坚:中山大学中山眼科中心(名誉组长)

余敏斌:中山大学中山眼科中心(副组长)

刘旭阳:深圳市眼科医院(现在厦门大学附属厦门眼科中心,副组长)

陈君毅:复旦大学附属眼耳鼻喉科医院眼科(副组长)

孙兴怀:复旦大学附属眼耳鼻喉科医院眼科(前任副组长)

(以下委员按姓氏拼音排序)

才瑜:北京大学第一医院眼科

蔡鸿英:天津市眼科医院

戴超:解放军陆军军医大学第一附属医院眼科(现在山西爱尔眼科医院)

范肃洁:邯郸市眼科医院

方严:安徽理工大学第一附属医院眼科

郭文毅:上海交通大学医学院附属第九人民医院眼科

黄丽娜:中南大学爱尔眼科学院深圳爱尔眼科医院

梁亮:三峡大学第一临床医学院眼科(现在宜昌市第二人民医院眼科)

梁远波:温州医科大学附属眼视光医院杭州院区

林丁:长沙爱尔眼科医院

潘晓晶:山东第一医科大学附属青岛眼科医院

申家泉:山东第一医科大学省立医院眼科

石晶明:中南大学湘雅二医院眼科

孙红:南京医科大学第一附属医院眼科

唐广贤:石家庄市第一医院石家庄市第一眼科医院

汪建涛:天津医科大学眼科医院(现在深圳市眼科医院)

王峰:哈尔滨医科大学附属第一医院眼科医院(现在哈尔滨医科大学附属第四医院眼科)

王涛:首都医科大学附属北京同仁医院北京同仁眼科中心

王军明:华中科技大学同济医学院附属同济医院眼科(现在广州医科大学附属第二医院眼科)

王凯军:浙江大学医学院附属第二医院眼科中心

王玉宏:厦门大学附属厦门眼科中心

吴慧娟:北京大学人民医院眼科

夏晓波:中南大学湘雅医院眼科

谢琳:解放军陆军特色医学中心(大坪医院)眼科(现在重庆医科大学附属第三医院眼科)

杨新光:西安市人民医院陕西省眼科医院

原慧萍:哈尔滨医科大学附属第二医院眼科医院

张纯:北京大学第三医院眼科(现在清华大学临床医学院北京清华长庚医院眼科)

张旭:南昌大学附属眼科医院

张忠志:中国医科大学附属第一医院眼科

郑雅娟:吉林大学第二医院眼科医院

钟华:昆明医科大学第一附属医院眼科

周和政:解放军中部战区总医院眼科(现在武汉爱尔眼科医院)

周崎:中国医学科学院北京协和医学院北京协和医院眼科

朱益华:福建医科大学附属第一医院眼科

卓业鸿:中山大学中山眼科中心

李树宁:首都医科大学附属北京同仁医院北京同仁眼科中心(非委员,秘书)

张秀兰:中山大学中山眼科中心(非委员,秘书,整理资料)

乔春艳:首都医科大学附属北京同仁医院北京同仁眼科中心(非委员,整理资料)

谢媛:首都医科大学附属北京同仁医院北京同仁眼科中心(非委员,整理资料)

中国医师协会眼科医师分会青光眼学组

王宁利:首都医科大学附属北京同仁医院北京同仁眼科中心(组长)

孙兴怀:复旦大学附属眼耳鼻喉科医院眼科(副组长)

余敏斌:中山大学中山眼科中心(副组长)

刘旭阳:暨南大学附属深圳市眼科医院(副组长)

王怀洲:首都医科大学附属北京同仁医院北京同仁眼科中心(副组长)

(以下委员按姓氏拼音排序)

才瑜:北京大学第一医院眼科

蔡鸿英:天津市眼科医院

陈君毅:复旦大学附属眼耳鼻喉科医院眼科

段辉:大连医科大学附属第一医院眼科

方严:安徽理工大学第一附属医院眼科

方爱武:温州医科大学附属眼视光医院

郭慧:山东大学齐鲁医院眼科

郭文毅:上海交通大学医学院附属第九人民医院眼科

黄楚开:汕头大学·香港中文大学联合汕头国际眼科中心

李鸿:重庆医科大学附属第一医院眼科

李建军:首都医科大学附属北京同仁医院北京同仁眼科中心

李树宁:首都医科大学附属北京同仁医院北京同仁眼科中心

梁亮:三峡大学第一临床医学院眼科(现在宜昌市第二人民医院眼科)

梁远波:温州医科大学附属眼视光医院杭州院区

林丁:长沙爱尔眼科医院

卢艳:北京世纪坛医院眼科

吕建华:河北省眼科医院

潘英姿:北京大学第一医院眼科

申家泉:山东第一医科大学省立医院眼科(现在济南正大光明眼科医院)

石晶明:中南大学湘雅二医院眼科

唐莉:四川大学华西医院眼科

唐炘:首都医科大学附属北京同仁医院北京同仁眼科中心

唐广贤:石家庄市第一医院石家庄市第一眼科医院

汪建涛:暨南大学附属深圳市眼科医院

王峰:哈尔滨医科大学附属第一医院眼科(哈尔滨医科大学附属第四医院眼科)

王华:北京和睦家医院眼科

王玲:青岛大学附属医院眼科

王涛:首都医科大学附属北京同仁医院北京同仁眼科中心

王大博:青岛大学附属医院眼科

王大江:解放军总医院眼科医学部

王军明:华中科技大学同济医学院附属同济医院眼科(广州医科大学附属第二医院眼科)

王凯军:浙江大学医学院附属第二医院眼科中心

王瑞夫:解放军新疆军区总医院北京路临床部全军眼科中心(现在乌鲁木齐爱尔眼科医院)

吴慧娟:北京大学人民医院眼科

吴仁毅:上海和平眼科医院

谢琳:重庆医科大学附属第三医院眼科

应希:陆军军医大学第一附属医院眼科

原慧萍:哈尔滨医科大学附属第二医院眼科

张纯:北京大学第三医院眼科(现在清华大学临床医学院北京清华长庚医院眼科)

张虹:华中科技大学同济医学院附属同济医院眼科(现在湖北爱尔眼科医院)

张旭:南昌大学附属眼科医院

张忠志:中国医科大学附属第一医院眼科

郑雅娟:吉林大学第二医院眼科

周崎:中国医学科学院北京协和医学院北京协和医院眼科

朱益华:福建医科大学附属第一医院眼科

卓业鸿:中山大学中山眼科中心

声明:本文仅供医疗卫生专业人士学术交流,不代表本平台观点。该等信息不能以任何方式取代专业的医疗指导,也不应被视为诊疗建议,如果该信息用于资讯以外的目的,本平台及作者不承担相关责任。